发布时间:2025-09-14 来源:中国电子报

编者按:从智能终端到人工智能终端的跃升可谓是智能化终端的“二次革命”,从底层硬件到操作系统,从应用框架到交互方式,都将发生天翻地覆的变化,整个终端及上下游产业也随时巨变。为推动人工智能终端产品普及,促进产业健康有序发展,《中国电子报》联手人工智能终端工作组推出“AI时代终端大变局”系列报道,将从产品之变、场景之变、技术之变、生态之变等角度探讨产业变化,并开设“大家谈”纸面圆桌论坛,凝聚业界智慧、共商产业大计。

刚刚过去的几天,联想、雷神、宏碁、积核等PC企业在柏林国际电子消费品展览会(IFA)展出了AIPC新品。虽都是新品,但侧重点各有不同:积核展出的GEEKOM A9 Mega更强调本地AI算力;雷神强调其三引擎NPU架构、游戏内AI对话、实时多语言翻译等电竞功能;联想则在电脑形态上下了功夫,不仅展示显示屏的横纵切换,还展示了可实现面部追踪、语言控制和满足人体工程学健康功能的AI电脑支架。

AIPC究竟该长成什么样,能发展到什么程度,距离“终极形态”还有多远?

不同厂商在IFA期间展出的AIPC类展品(图源:雷科技)

AIPC刚刚走出“新手村”

AIPC应该是什么样的?

在采访中,记者感受到,各PC品牌供应商对AIPC的形态和功能有着相似的美好期许。

【←左右更多→】

有关产品形态,他们认为

AIPC更像是伙伴、助手,具有了灵魂,有主动性。无论传统PC还是AIPC,虽然对用户的终极价值都是提升用户效率,但是二者的上限不同:传统PC的上限是用户自己,而AIPC可以帮助用户突破自我。——刘靖超 小米公司软件产品负责人

PC 不再只是“应用的容器”,而是能随时理解语音、图像、文字,并进行本地推理的智能体。——邵世佳 上海英众副总经理

有关硬件表现,他们期待

通过AI调度与优化,让PC在性能、续航、通信、静音、音效、显示等方面实现全方位提升,成为兼具轻、薄、强、静、优、久特性的“多边形战士”,为用户带来均衡且卓越的使用体验。——朱臣才 荣耀终端股份有限公司PC产品总经理

采用CPU+GPU+NPU的异构协同,NPU负责常驻 AI 推理,保证高能效——邵世佳 上海英众副总经理

有关交互体验,他们坚信

荣耀将大语言模型与多模态模型应用于PC的人机交互优化,提升办公与学习效率。荣耀PC的智能体可实现“一句话自动驾驶”,用户只需口述意图,智能体便可自动完成文档总结并将结果发送至手机,实现高效协同。基于AI意图识别,荣耀PC能够与手机、平板、打印机等多设备实现以人为中心的无缝协同,让服务与数据在多终端间自然流转,进一步提升跨端生态的智能化体验。——朱臣才 荣耀终端股份有限公司PC产品总经理

系统层面,操作系统直接提供模型调用接口和多模态交互能力,AI 能力嵌入到快捷键、任务栏、侧边栏等系统级入口;功能层面,本地模型仓可在无网络下完成会议纪要、实时翻译、屏幕理解等任务,既降低延迟,也保护隐私。——邵世佳 上海英众副总经理

【←左右更多→】

当前市面上能够见到的AIPC产品,已经或多或少地实现了上述愿景,但距离理想中够智能、懂用户、能自我进化的产品形态,还远远不够。甚至从AI技术与产品结合的密切程度来看,PC类产品的表现还不如手机、PAD等移动设备。PC产品的本地算力、模型应用能力以及可支撑的模型规模还不能满足用户的期待。

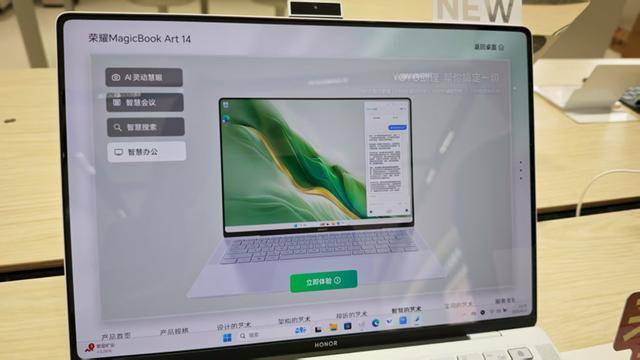

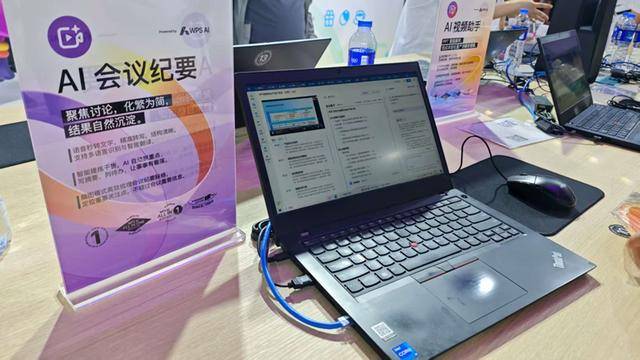

市面上销售的PC产品已集成了一定的AI功能

“现阶段AIPC是指具备一定的AI功能的PC终端。”华为AI终端首席产业代表史浩在接受《中国电子报》记者采访时说,“距离真正意义上的AIPC还有不小的差距。”

史浩给记者举了个例子,就像是汽车自动驾驶级别分类一样,如果根据PC产品的智能化程度进行分级,那么现在市面上大部分AIPC产品,可能仍在最基础的智能阶段上下徘徊,与AIPC理想中的“终极形态”至少还有三至五年的迭代空间。

应用落地是关键

2024年被认为是AIPC元年。市场分析机构Global Market Insights分析称,预计从2025年至2034年,AIPC市场的年复合增长率将达到42.8%。

从产业发展的客观规律来看,AIPC市场增长率的提升是必然的。这是一个具有供应牵引特性的市场,随着各PC厂商业务迭代,重点逐渐向新机型转移,市面上传统机型的占比会天然减少,嵌入了AI功能的机型市场占比便自然会走高。

但AIPC机型市场占比的增长速度取决于市场反馈。而市场的认可度,很大程度上取决于AIPC的产品性能和性价比。从市场反馈来看,AIPC已经收获了一批用户的买单。

消费电子代工企业上海英众信息科技有限公司副总经理邵世佳称:“今年以来,公司 AIPC整体出货量呈现稳步上升趋势,预估今年整体销量突破100万台。”

记者在展会上看到AIPC应用案例

而支撑这一增长的有三大因素:产品体验、应用落地、产业推动。

这三者之中,产业推动是基础——上下游厂商在NPU硬件、大模型生态、开发工具上共同投入,降低了应用落地的门槛;应用落地是关键——更多多模态、个性化的 AI 应用上线,使用户直观感受到价值;产品体验是根本——端侧大模型使PC在办公、学习、创作等场景下更智能,形成差异化卖点,才能吸引到更多消费者购买。总而言之,如何利用硬件基础,整合应用资源,给消费者带来更好的体验,才是决胜AIPC应用市场的关键所在。

这一逻辑对于电脑供应商而言同样适用。日前,联想公布最新季度财报称,2025年4月至6月,联想AIPC产品的出货量占到联想个人电脑总出货量的30%以上;“天禧”个人超级智能体的用户活跃度也保持了增长势头,平均周活跃率达到40%。

“应用”同样是联想的发力重点。联想相关负责人回应称,联想的天禧生态中,智能体层面已经聚合了超过2000家开发者入驻天禧AI空间,涵盖教育、视频、办公、创作等应用,以更加丰富的场景推动智能体落地与创新;模型方面则覆盖全部主流大模型,包括文心一言、通义千问、Kimi、百川、Minimax 等,客户可以自行选择和配置,实现多模型无缝切换;算力和系统方面实现了国际和国内全兼容。

产品迭代逻辑变革

为什么当前仍有很多消费者不愿意为AIPC买单?

其根本原因在于,PC的AI性能还达不到消费者期待。一方面,缺少杀手级应用场景支撑用户换机;另一方面,应AI需求采用的高性能硬件推高了整机价格。

在这场由AI带动的终端变革中,有一项重大的产业发展逻辑变化:终端形态和功能的变化,越来越难以靠一家或者个别几家企业主导。要想真正实现AIPC的应用体验跃迁,将需要从硬件到系统再到应用整个生态链的协同发力。

举个简单的例子,相较于云端智能的解决方案,“隐私性”是AIPC这种端侧设备吸引消费者购买新机的杀手锏。但要想使大模型真正能够实现数据处理的私密性,却很难做到。在本地学习用户数据、构建用户专属个人知识库、帮助用户打造更具个性化的AI体验,这对于本地算力的、模型规模和运算效率乃至整机功耗和整机成本来说都是巨大的考验。

“隐私性”简简单单三个字,仅这一项性能的提升,就需要多方的协力配合:首先芯片供应商得提供具有足够算力的处理器;模型开发商要通过量化和蒸馏,让小模型在端侧就能完成大部分需求。而电脑、系统开发商则要对用户的各项任务进行调度编排,使不同类型的处理器能够高效、低耗地处理各项任务,尽量让更多的的需求在本地解决,少量复杂任务交给云端。只有实现性能、体验和隐私三者的平衡,AIPC才有机会实现在提升用户AI体验的同时保证隐私性。

联想举行天禧生态伙伴大会

在这一过程中,终端厂商的身份悄然发生了变化。联想相关负责人在接受《中国电子报》记者采访时表示:“终端厂商将从产品提供者进阶为生态组织者,以场景需求为基础面向用户整合产业资源,提供软硬件一体的交付体验。”

在这样的产业发展逻辑下,要想实现AIPC产品体验感革命性变化,需要产业链各环节各司其职,分头发力。

硬件层:NPU算力需持续提升至百TOPS以上,使参数量在7B~13B的模型能够在本地运行;同时通过更高带宽的LPDDR6和片上大缓存,缓解大模型的带宽压力。

模型层:端侧大模型的效率和精度需持续提升,实现更好的量化、稀疏和长上下文支持,让小模型也能接近云端体验。

系统层:系统OS开发者要改进CPU/GPU/NPU的调度和内存带宽管理,使本地AI既能流畅运行,又不会拖累续航和散热。

生态层:建立统一接口和工具链,推动应用场景更深入地融入工作流,使AI应用能在PC上跑起来,而不是停留在“演示功能”层面;同时通过TEE、安全内存等技术,保障AI在本地运行既安全又可审计。

向更高阶智能迈进

在PC向着更智能、更省电、更懂用户的方向发展的进程中,整机企业在持续推出优化方案。

例如,REDMIBook Pro 16/14 2025发布了AI智能亮度,能够通过识别用户场景和用户使用偏好,智能调整屏幕亮度,为用户提供了个人化的护眼体验。

联想推出了多项AI终端原生技术,包括多模态自然交互(AUI)、终端推理加速引擎(X-Engine)、可信计算(THCP)、主动检索增强生成(Agentic RAG)等, 6月,联想个人云上线,天禧升级为端云一体架构,基于联想个人云,天禧可为用户提供端云混合算力、参数更大的模型推理,以及专属的记忆空间,成为跨平台、跨设备的新一代人机交互系统。

荣耀AIPC基于本地AI模型进行语义搜索

大模型知识密度增长提速,给AIPC智能化发展带来一大利好。荣耀终端股份有限公司PC产品总经理朱臣才称,最近两年AI大模型厂商算法不断迭代,去年解决一个用户场景我们需要一个30B的端侧大模型来完成,而今年可能7B的模型就可以完全胜任。

不仅如此,由工业和信息化部电子信息司直接推动的人工智能终端基准和智能化分级工作也在推进中,联想、华为、荣耀、理想、创维、凌宇、上海智元、研祥、科大讯飞、紫光展锐、小度等智能终端行业代表企业共同参与其中,将结合构成人工智能终端的核心要素,为行业界和消费者对人工智能终端的分级分类提供重要参考。

面世一年有余的AIPC仍然是新鲜事物。就像几年前的新能源汽车一样,正处于百家争鸣之时,形态、功能各有侧重,产业生态和市场规模也就在这你争我抢之中向前推进。说不定再过几年,正在阅读本文的你,也会拥有一款真正意义上的、具有颠覆性创新的AIPC。