发布时间:2025-03-30 来源:整理于映维网

近眼显示技术专家卡尔·古塔格(Karl Guttag)在近期关于AR MicroLED技术的分析中,重点探讨了技术路线、核心厂商及其面临的挑战。

MicroLED技术分类与核心厂商卡尔将MicroLED技术分为三大类,基于颜色实现方式的不同:

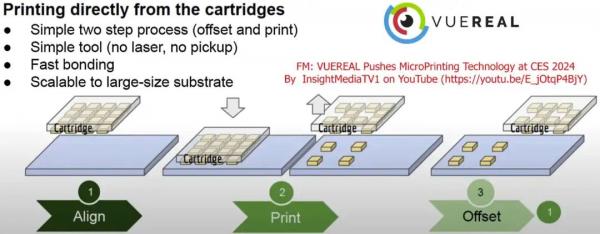

一、 原生单色MicroLED以单色(尤其是绿色)为主导,亮度可达数百万尼特,但全彩实现困难:JBD(Jade Bird Display):当前AR眼镜市场的领导者,其绿色MicroLED被广泛用于轻量级AR设备(如TCL产品)。JBD的单色技术通过波导(如Meta Orion)或X-Cube光学组合实现全彩,但亮度损失显著。VueReal:提供5.2微米像素间距的单色MicroLED(峰值亮度超100万尼特),并通过“MicroSolid”工艺支持透明直视显示器和汽车尾灯等应用。其技术兼容荧光粉和量子点,但尚未在波导AR原型中大规模应用。QubeDot:专注于GaN红、绿、蓝MicroLED组件的设计与代工,但目前仍处于早期阶段。

二、单发射器多颜色MicroLED通过单一LED发射器控制波长变化实现全彩,技术难度高:Q-Pixel:展示了6800ppi的超高分辨率原型,通过电流调节波长,但面临驱动精度和效率问题(尤其是红光效率低)。Porotech:开发多孔GaN技术,支持单发射器多波长输出,但量产稳定性和色彩均匀性仍需优化。

三、量子点(QD)转换全彩MicroLED利用蓝色或紫外MicroLED激发量子点生成红、绿色,亮度通常为150K–300K尼特:Raysolve:采用蓝色MicroLED+QD转换,展示640×480分辨率原型,但存在蓝光泄漏和色彩平衡问题。Saphlux:结合原生绿色(300万尼特)与QD全彩(250K尼特),但红色和绿色饱和度不足,残余蓝光影响对比度。PlayNitride:2024年将QD全彩亮度提升至30万尼特,搭配反射波导(如Lumus技术)以提高光效,但仍面临原型阶段的像素缺陷问题。

全彩MicroLED的亮度瓶颈与挑战尽管单色MicroLED亮度极高(如JBD绿色达数百万尼特),全彩实现时亮度骤降至10%以下,主要原因包括:

颜色组合效率损失:1)原生RGB并排排列导致发光面积增大,微透镜准直效率降低;堆叠外延层引发光损失和散热问题。2)量子点转换需滤除未吸收的蓝光或紫外光,进一步造成能量浪费(蓝光仅贡献4%的尼特)。红光效率低下:红色MicroLED在小型化后“电子-光子”转换效率(WPE)急剧下降,而QD转换红光虽效率更高,但需额外滤光结构。波导匹配需求:衍射波导的光效较低(如Meta Orion采用三色JBD+波导组合),而反射波导(如Lumus)效率更高,但量产难度大。

技术方向与应用技术优化方向:1)提升量子点转换效率,减少蓝光泄漏(如Saphlux和PlayNitride的改进尝试)。2)开发更高效的波导方案(反射或高折射率衍射波导),以适配全彩MicroLED的亮度限制。

市场应用:1)2025年CES展会上,思坦科技等厂商推出MicroLED微显示模组,加速AR眼镜商业化。2)车载显示(如友达的MicroLED天幕)和消费电子(三星透明电视)领域也在探索MicroLED潜力。结语卡尔认为,尽管全彩MicroLED在亮度与色彩控制上仍面临挑战,但单色技术已主导AR市场。未来需结合更高效的光学方案(如反射波导)和量子点工艺优化,才能实现全彩高亮显示。