发布时间:2025-08-06 来源:中国电子报

编者按:MCU(微控制器)是承担系统控制、执行运算等核心功能的芯片级处理器,是各类电子设备不可或缺的主控芯片。随着消费电子、汽车、工业等应用领域的智能化需求成为主流,MCU迎来新的市场空间。相应的,各个领域电子设备的智能化发展,也对MCU的技术规格、功能集成、定制能力、生态搭建、成本管理等提出了更高要求。在此背景下,《中国电子报》以“芯擎万物智控未来”为主题推出MCU专题,面向汽车电子、智能工控等应用领域全面拥抱联网化、智能化的趋势,盘点MCU的市场需求变化和创新升级方向。

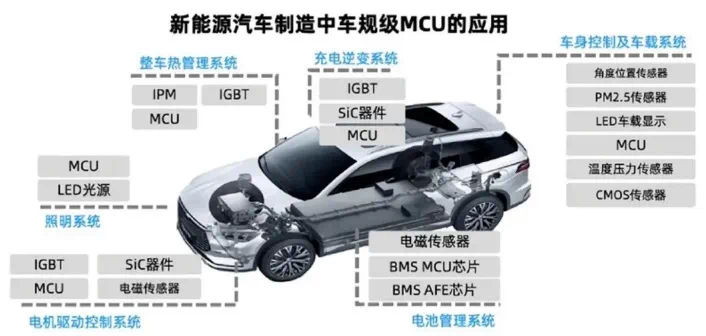

在汽车产业加速向电动化、智能化、网联化、共享化迈进的当下,汽车电子系统正经历着翻天覆地的变革。汽车MCU(微控制器)作为汽车电子系统的核心控制部件,宛如汽车的“大脑”,负责协调和管理汽车的各种电子系统,从发动机控制、底盘管理,到多媒体娱乐、自动驾驶辅助,汽车MCU的身影无处不在,深度融入汽车的每一个“神经末梢”。随着汽车智能化加速,MCU也进入创新升级的关键期。

AI浪潮下汽车MCU算力狂飙

近年来,AI技术在汽车领域的应用不断深入,汽车MCU也开始融合AI技术,以实现更高级别的自动驾驶和智能化功能。特别是在自动驾驶辅助系统中,AI技术的融入让汽车MCU如虎添翼。通过摄像头、雷达等传感器收集大量的环境数据,AI算法能够实时分析这些数据,识别道路、车辆、行人等物体,并做出相应的驾驶决策,让汽车的智能化水平得到质的提升。

特斯拉的Autopilot自动驾驶辅助系统(图片来源:特斯拉官网)

例如,特斯拉的Autopilot自动驾驶辅助系统,利用AI技术实现了自动紧急制动、自适应巡航、自动泊车等功能。在遇到前方突然出现的障碍物时,搭载AI的汽车MCU能够迅速做出反应,自动触发紧急制动系统,避免碰撞事故的发生,提升了驾驶的安全性和便利性。

除了自动驾驶辅助,AI融合的汽车MCU在车辆故障检测和预测性维护方面也发挥着重要作用。通过对车辆各种传感器数据的实时监测和分析,AI算法可以提前发现潜在的故障隐患,并及时发出预警,提醒车主进行维修保养。这样不仅可以避免车辆在行驶过程中突发故障,还能降低维修成本,提高车辆的可靠性和使用寿命。

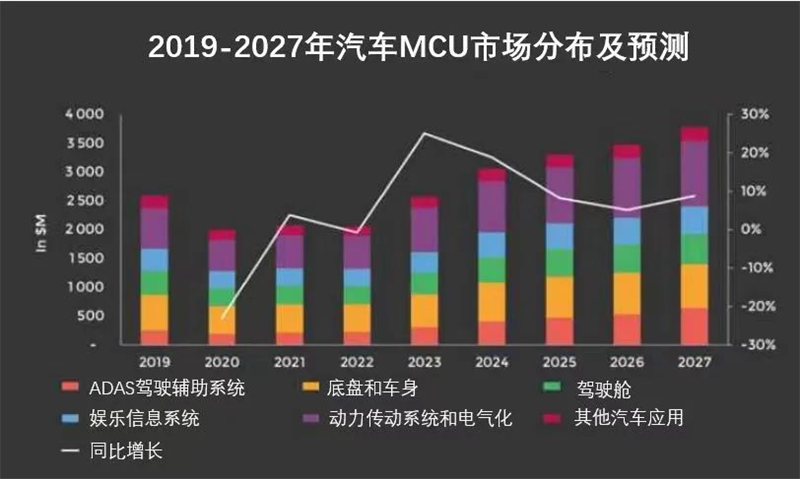

数据来源:Yole

为了实现这些新兴功能,MCU正经历着前所未有的算力升级。专家表示,L2级辅助驾驶仅需处理摄像头和毫米波雷达的基础数据,实现车道保持、自适应巡航等简单功能,对应的MCU算力需求在10TOPS以下。但当自动驾驶级别迈向L3,车辆需要应对复杂城市路况的实时决策,融合激光雷达、高清摄像头等多路传感器数据,此时算力需求飙升至300TOPS以上。到了L4级完全自动驾驶阶段,车辆要在无人类干预的情况下处理突发场景、动态规划路径,算力需求突破1000TOPS。

智能座舱的AI化同样推动算力需求激增。传统座舱仅需处理影音娱乐等基础功能,几TOPS的MCU算力即可满足。但如今,多模态交互(语音、手势、面部识别)成为标配。这些功能叠加后,单一智能座舱域的MCU算力需求已突破50TOPS,若再融入AR导航、情感交互等进阶功能,算力需求还将翻倍。

从数据来看,AI技术的融入让汽车MCU的算力需求在短短几年内实现了从“TOPS级”到“千TOPS级”的跨越,且这一增长曲线仍在陡峭上扬。群智咨询的数据显示,2024年全球汽车MCU市场规模约为109亿美元,同比仍然增长8.3%。在汽车智能化、电动化、网联化趋势的带动下,预计高性能汽车MCU的占比将持续提升,带动汽车MCU市场营收规模持续增长。

架构革新带来的集成度提升

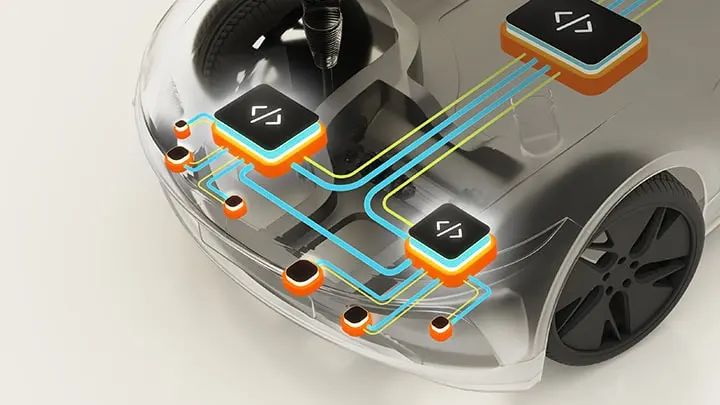

当前,汽车电子电气架构的变革正推动MCU从“分布式孤军作战”迈向“集中式协同管理”。此前,汽车采用分布式电子控制单元(ECU)架构,每个功能模块,如车窗升降、灯光控制、雨刮调节等,都配备独立的MCU。这种架构虽能满足基本功能需求,但随着汽车智能化程度加深,弊端逐渐显现。众多独立MCU导致整车ECU数量激增,布线复杂,不仅增加了成本与重量,还使系统的可靠性和可维护性降低。而且,各MCU算力有限,面对智能驾驶、智能座舱等复杂功能产生的海量数据,传统架构难以满足实时处理需求。

为应对挑战,多核与异构架构正成为汽车MCU架构革新的核心方向。

多核架构通过集成多个独立内核,让不同任务在各自内核上并行运行,大幅提升系统响应速度与运算效率。例如在动力系统控制中,一颗内核可专注于发动机的实时喷油与点火控制,另一颗负责变速器的换挡逻辑计算,第三颗则处理车身稳定系统的传感器数据,三者协同工作,使车辆动力输出更平顺、换挡更精准,同时保障行车稳定性。例如,英飞凌推出的AURIX TC4x系列微控制器(MCU)采用了新一代TriCore1.8架构,主频达到500MHz,相较于上一代300MHz有了提升,并且支持虚拟化。这种架构将应用处理器(AP)、微控制器(MCU)以及数字信号处理器(DSP)的功能整合,并且最多可集成6个CPU内核,这些内核协同工作,能够同时处理多个复杂的任务,提高了数据处理效率。

英飞凌的技术员展示晶圆(图片来源:英飞凌官网)

异构架构的兴起,则是为了应对汽车电子系统中多样化的计算需求。不同于多核架构中内核类型一致的设计,异构架构将CPU、GPU、NPU、DSP等不同类型的计算单元集成在同一芯片上,让每种计算单元专注于擅长的任务。比如在智能驾驶域控制器中,CPU负责统筹调度与逻辑决策,GPU处理高清摄像头传来的图像渲染任务,NPU则专门加速神经网络算法,快速识别行人、车辆与交通标识,DSP则高效处理雷达信号的滤波与解析。这种“各司其职”的设计,让MCU在处理多模态数据时效率提升数倍,同时避免了单一架构在特定任务上的性能瓶颈。

多核与异构架构的融合,还推动了汽车电子系统的集成化与轻量化。芯驰科技推出的E3650车规MCU采用ARM R52+锁步多核架构,通过异构设计集成通信加速引擎与大容量存储,单颗芯片即可支撑区域控制器的多任务处理需求,较传统方案减少30%的硬件成本。

随着汽车智能化向更深层次发展,多核与异构架构的边界还在不断拓展。未来,更多专用计算单元将被集成到MCU中,形成“通用计算+专用加速”的混合架构,既能满足自动驾驶、车联网等场景的高算力需求,又能保障车身控制、动力管理等核心功能的实时性与安全性。

安全成为新重点

目前,汽车在越来越智能的同时,风险点也在随之增多。Upstream Security发布的报告中提出,2023年,全球发生237起针对车载系统的网络攻击事件,较2020年增长3倍,其中不乏有专门针对MCU的攻击手段,从而推动了汽车MCU从“功能安全”向“功能安全+信息安全”双维度防护升级。

瑞萨电子全球销售与市场副总裁、瑞萨电子中国总裁赖长青表示:“随着自动驾驶技术的不断升级,对MCU的处理性能、安全性和可靠性要求也越来越高,其不仅需要支持复杂的操作系统和多任务处理,还需要满足高级别的功能安全标准。”

在硬件层面,汽车MCU要确保在复杂的汽车环境中稳定、安全地运行。首先,高可靠性的硬件组件是基础。车规级MCU选用的电子元件经过严格筛选,具备稳定性和抗干扰能力,能够在-40℃至150℃的极端温度范围内正常工作,还能承受汽车行驶过程中的强烈振动和冲击。

冗余设计同样不可或缺。部分高端汽车MCU采用双核锁步技术,两个核心同时执行相同的指令,并相互校验结果。若其中一个核心出现故障,另一个核心能够立即接管工作,确保系统的连续运行。在自动驾驶的决策系统中,双核锁步的MCU可以同时对传感器数据进行处理和分析,两个核心的处理结果相互比对,一旦发现差异,就表明可能存在故障,系统会及时采取相应的安全措施,如启动备份系统或发出故障警报。

恩智浦基于汽车处理器和微控制器的电气化解决方案

在软件层面,汽车MCU同样采取了多重安全保障措施,以应对日益复杂的网络安全威胁和系统稳定性需求。

安全启动技术是第一道防线。它确保MCU在启动时加载的是经过认证的可信代码。当MCU上电启动时,会首先对存储在内部或外部存储器中的启动代码进行数字签名验证。只有签名验证通过,证明代码未被篡改且来源可信,MCU才会继续执行后续的启动流程。如果黑客试图篡改启动代码,签名验证将失败,MCU将拒绝启动,从而有效防止恶意代码的植入。意法半导体的STM32MP1系列MCU采用硬件级_root of trust_(信任根),芯片上电时先验证固件签名,只有通过认证的程序才能运行,从源头阻止恶意代码注入。

加密通信与入侵检测构成第二道屏障。在车联网环境下,汽车MCU与外部设备或云端进行通信时,会采用加密算法对数据进行加密处理。常用的加密算法如AES(高级加密标准),能够将原始数据转化为密文进行传输。当接收方收到密文后,再使用相应的密钥进行解密,恢复出原始数据。在车辆远程控制过程中,车主通过手机APP发送的控制指令在传输到汽车MCU时,会先经过加密处理,即使数据在传输过程中被黑客截获,由于没有正确的密钥,黑客也无法获取指令内容,保证了车辆控制的安全性。

未来,汽车MCU将在现有技术趋势的基础上继续深化发展,朝着更智能、更高效的方向迈进。AI与汽车MCU的融合将更加深入,AI算法将不断优化,算力也将进一步提升,使汽车能够实现更高级别的自动驾驶功能。架构创新也将MCU的集成度持续提升,未来的汽车MCU可能会集成更多的功能模块,进一步简化汽车电子系统的设计,降低成本,提高系统的可靠性和性能。同时,安全问题也会更被重视,让驾驶体验更加安稳。