发布时间:2025-10-27 来源:技术来源NATURE

当智能手机屏幕的像素密度停留在 400-600PPI 时,一种全新的显示技术已将这一指标推向了 25000PPI 的量级 —— 这就是由 WO₃纳米盘构建的视网膜电子纸。它以 560 纳米的超像素尺寸突破了人类视觉分辨率极限,既解决了传统发射式显示器像素越小越暗的困境,又弥补了传统电子纸高分辨率难实现的短板,为虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等沉浸式场景提供了颠覆性的解决方案。

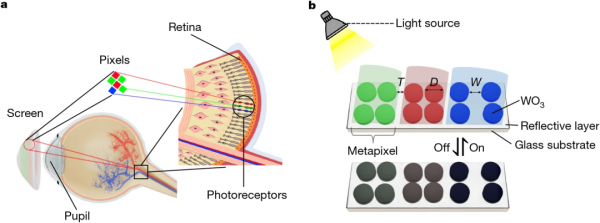

视网膜电子纸示意图

a、终极虚拟现实显示器的概念图。该显示器的尺寸接近人类瞳孔,并具有超高像素密度,作为受视网膜启发的概念基准,支持超精细的视觉细节。b 、超像素(子像素)的结构图。超像素由 WO3 纳米盘和玻璃基板上的反射层组成。通过改变纳米盘的D和W,超像素可以选择性地反射 RGB 颜色。进一步调整T可以生成混合颜色,例如 CMY。由于 WO3具有电致变色性,它可以发生可逆的电化学反应,从而调节WO3纳米盘的反射率,实现 RGB 视频显示。

显示技术的两难困境,超高分辨率为何难以突破?

从电影屏幕到 VR 头显,显示设备的发展始终围绕 “更小尺寸、更高分辨率” 的目标推进 —— 毕竟,只有当像素密度足够高,人眼才无法分辨单个像素,从而获得 “视网膜级” 的沉浸感。但在技术层面,这一目标却面临着无法回避的 “两难”。

1)发射式显示器的尺寸限制

主流的发射式显示器(如 OLED、Micro-LED)依靠自身发光实现显示,但其像素尺寸缩小到一定程度后,会陷入一系列问题。

亮度与均匀性下降:像素尺寸从微米级缩小到纳米级时,发光单元的发射强度会显著降低,甚至难以被肉眼察觉,尤其在明亮环境下可视性极差。

色彩串扰与制造难题:微小像素间的光线泄漏(色彩串扰)会模糊画面细节,而纳米级的精密制造工艺也大幅提升了生产成本和良率难度。目前商用 Micro-LED 的最小像素尺寸约为 4×4 微米(不含间距),仅能实现几千 PPI 的密度,远未达到 “视网膜级” 要求 —— 按暗视条件下人类瞳孔直径 8 毫米、120° 视场计算,要实现每度 60 像素的角分辨能力,需要约 23000PPI 的像素密度,这对发射式技术几乎是不可能完成的任务。

2)传统电子纸的分辨率天花板

电子纸(如 Kindle 的电泳屏)依靠反射环境光实现显示,无需自身发光,因此亮度和对比度不受像素尺寸影响,且功耗极低。但它的短板同样明显:

物理结构限制:电泳显示器的 “微胶囊” 尺寸、反射式液晶显示器的液晶层厚度,都决定了其像素无法缩小到纳米级,目前商用电子纸的分辨率普遍低于 1000PPI。

动态显示缺失:多数电子纸仅支持静态图像,刷新率不足 1Hz,无法满足视频播放需求,更难以适配 VR/AR 的动态场景。

正是这种 “发射式难突破尺寸,反射式难突破分辨率” 的困境,让视网膜电子纸的出现成为了行业焦点 —— 它首次将反射式显示的优势与纳米级超像素结合,直接触达了人类视觉的理论极限。

WO₃纳米盘如何实现纳米级色彩控制?

视网膜电子纸的核心创新,在于用电致变色 WO₃(三氧化钨)纳米盘构建 “超像素”,通过材料的物理特性与纳米结构的光学设计,同时解决分辨率、对比度和动态调节三大难题。

1)材料基石:WO₃的绝缘体 - 金属可逆转变

WO₃是一种典型的电致变色材料,在电化学还原过程中(如注入 Li⁺等碱离子),会发生可逆的 “绝缘体 - 金属” 转变。

亮态(绝缘体):此时 WO₃的折射率约为 2.0-2.4,属于高介电材料,能通过米氏散射(纳米颗粒对光的散射作用)反射特定波长的光,呈现出鲜艳色彩。

暗态(金属态):注入离子后,WO₃的折射率降至 1.95-2.25,消光系数(代表光吸收能力)从 <0.01 飙升至> 0.4,大量吸收入射光,呈现黑色。这种转变的关键价值在于:无需依赖像素自身发光,仅通过电信号调节材料的光学特性,就能实现反射率的动态控制 —— 既保留了电子纸反射环境光的低功耗优势,又解决了传统电子纸无法动态调光的问题。

2)结构设计:超像素的色彩核心

单个超像素的色彩由 WO₃纳米盘的几何参数决定,通过精确调整三个关键尺寸,可覆盖整个可见光谱。

直径(D):控制米氏散射的波长,例如直径 220 纳米的纳米盘反射红光,260 纳米反射绿光。

间距(W):调节纳米盘之间的光学干涉,例如间距 140 纳米的蓝光纳米盘,通过干涉增强蓝色反射。

子像素间距(T):解决相邻超像素的色彩串扰,确保红(R)、绿(G)、蓝(B)三原色按 “加色混合” 原理生成全彩 —— 例如调整 RGB 子像素间距,可在中间区域生成青(C)、品红(M)、黄(Y)等混合色。

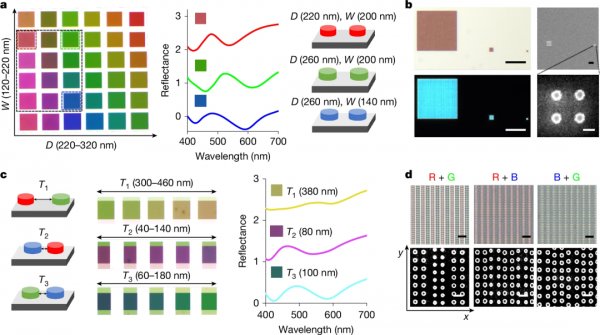

WO₃子像素的设计和特性

a、超像素设计。左图:调整WO₃纳米盘的D和W可实现多样化的调色板。虚线框突出显示选定的 RGB 像素及其中间区域,其中包含 CMY 像素。中间:所选 RGB 像素的反射光谱。右图:所选RGB 像素对应的D和W值。b、微观和结构表征。左图:在 ×100 放大倍数下捕获的特征尺寸为 20 μm、2 μm 和 420 nm 的红色像素的明视野(顶部)和暗视野(底部)显微镜图像。比例尺,10 μm。右图:2 μm 和 420 nm 红色像素的 SEM 图像。比例尺,2 μm(顶部)和 200 nm(底部)。c 、通过子像素排列进行颜色混合。左图和中间:相邻 RGB 子像素之间的反射颜色随T而变化。右图:混合 CMY 像素的反射光谱,对应于优化的子像素间距。d . 高分辨率彩色成像。上图:混合CMY像素的明场显微镜(×100)图像。比例尺,1 μm。下图:相应混合像素的SEM图像。比例尺,500 nm。

更关键的是,这种超像素的最小尺寸可低至 400 纳米(蓝色),对应的像素密度超过 25000PPI—— 这一尺寸远小于可见光波长(400-700 纳米),却能通过纳米结构的光学设计保持色彩饱和度,彻底打破了传统显示技术的分辨率天花板。

不止高分辨率,更是 “全场景适配”

视网膜电子纸的优势并非只有 “超高分辨率”,其在刷新率、功耗、3D 显示等维度的表现,同样为沉浸式场景量身定制。

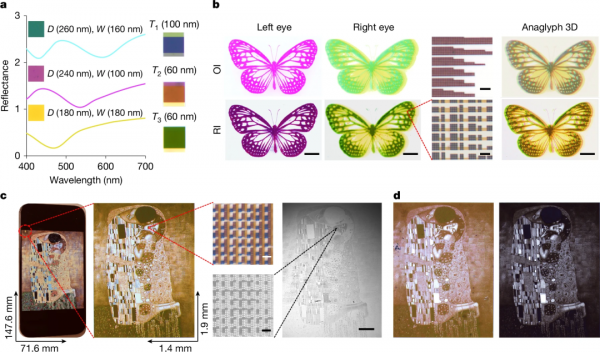

视网膜电子纸显示性能表征

a、CMY 超像素的光学特性。左图:所选 CMY 超像素的反射光谱展示了光谱响应。右图:RGB 像素的照片,其中优化了相邻子像素间距,以改善混合色彩和显示保真度。b 、视网膜电子纸上的立体 3D 演示。左图:分解为洋红色 ( M ) 和青黄色 (CY) 通道的立体蝴蝶 (Anaglyph 3D) 原始图像 (OI)(顶部),以及每只眼睛对应的重建视网膜电子纸图像 (RI)(底部)。比例尺,200 μm。中间:单个 M 和 CY 通道像素的显微镜图像,展示了亚微米图案保真度。比例尺,2 μm。右图:全彩立体蝴蝶图像:立体 3D 蝴蝶原始图像(顶部)和模拟视网膜电子纸重建(底部)展示了高分辨率 3D 深度渲染。比例尺,200 μm。原始蝴蝶图像由 Adobe 授权。c ,视网膜电子纸与 iPhone 15 上The Kiss的高分辨率显示。照片比较了 iPhone 15 和视网膜电子纸上The Kiss的显示效果。视网膜电子纸的表面积比 iPhone 15 小约 1/4,000 倍。SEM 和显微镜图像证实,显示的颜色是由精确排列的 CMY 子像素生成的。比例尺,2 μm(左上和左下)200 μm(右)。The Kiss 的图像经Kingston Frameworks 许可复制。d ,视网膜电子纸对The Kiss的电化学显示。照片展示了开启(左)和关闭(右)状态下视网膜电子纸上The Kiss的显示,展示了电化学调节时的可逆颜色调制。

1)视频级刷新率:40 毫秒实现 95% 对比度切换

传统 WO₃电致变色设备的切换速度通常在几百毫秒,无法满足视频需求。视网膜电子纸通过横向电极结构突破了这一限制。

将工作电极与对电极的间距缩小至 500 纳米,增强局部电场,加速离子注入 WO₃纳米盘的速度。

配合 40 毫秒的短脉冲电压信号(±4V),可实现 95% 的光学对比度调制,对应的刷新率超过 25Hz—— 这一速度是此前最快 WO₃电致变色设备的 10 倍,足以支持流畅的视频播放。

2)超低功耗:静态显示仅需 0.5mW/cm²

与发射式显示器持续发光耗电不同,视网膜电子纸的能耗仅集中在像素切换瞬间,静态画面依靠 WO₃的色彩记忆效应保持 —— 关闭电源后,彩色状态可维持 90% 以上反射率超过 150 秒,暗态可维持 10% 以下反射率约 9 秒。

视频显示功耗:约 1.7mW/cm²,仅为传统 OLED 的几十分之一。

静态显示功耗:约 0.5mW/cm²,远低于商用电泳电子纸(通常 > 10mW/cm²)。这种低功耗特性意味着,它甚至可以与太阳能电池结合,实现 “自供电显示”—— 典型太阳能电池的输出功率约 15mW/cm²,完全覆盖其能耗需求。

3)立体 3D 与超小尺寸:VR/AR 的理想载体

视网膜电子纸的超小尺寸(最小显示面积仅 1.9×1.4 平方毫米,约为智能手机屏幕的 1/4000)和超高分辨率,使其成为 VR/AR 设备的理想显示核心。

立体 3D 显示:通过将立体图像对编码为互补色通道(如品红对应左眼,青黄对应右眼),利用亚微米级超像素精确重建,可实现超过 30000PPI 的 3D 分辨率,无需复杂的光学偏振组件。

全彩高分辨率演示:研究团队用 CMY 超像素重现了克里姆特的《吻》,在 1.9×1.4 平方毫米的面积内实现 4300×700 像素的分辨率 —— 这一尺寸与 VR 头显的 “瞳孔级” 显示需求高度匹配,可大幅缩小设备体积。

应用前景分析

视网膜电子纸的核心价值,在于它为近眼显示和沉浸式场景提供了全新的技术路径,其应用潜力已超越传统显示范畴。

1)VR/AR 的显示方案

当前 VR 头显的视场角通常在 100-120°,但像素密度不足(多为 2000-3000PPI),导致 “纱窗效应”(肉眼可见像素网格)。视网膜电子纸的 25000PPI 密度可彻底消除这一问题,结合其超小尺寸,能实现 “瞳孔级” 的紧凑显示模块 —— 配合波导光学系统,可将 VR 头显的体积缩小至眼镜大小,重量降低 50% 以上。

2) 自供电智能设备

由于依赖环境光反射且功耗极低,视网膜电子纸可集成到各类低功耗智能设备中。在可穿戴设备领域,如智能手表的表盘,无需频繁充电,甚至通过表带集成的太阳能电池实现永久续航。在物联网传感器领域,在工业环境中,可以用低功耗电子纸显示传感器数据,无需布线供电。

3)超高分辨率印刷与动态标识

其纳米级超像素的色彩控制能力,还可应用于动态印刷领域 —— 例如制作可电调色彩的高分辨率艺术画作,或在商品包装上实现动态信息显示(如价格、保质期实时更新)。

挑战与未来

尽管视网膜电子纸展现出巨大潜力,但要从实验室走向商用,仍需突破三大核心挑战。

1)色域与色彩饱和度优化

目前视网膜电子纸在电解质环境中的色彩饱和度低于 OLED—— 这是因为电解质的折射率(约 1.33)与 WO₃(约 2.0-2.4)更接近,削弱了米氏散射效应,导致红色区域消光减少、颜色偏淡。未来需通过优化纳米盘结构(如增加厚度)或开发新型电解质,提升色彩纯度。

2)超高分辨率驱动电路的开发

25000PPI 的像素密度需要配套的 “超高分辨率 TFT(薄膜晶体管)阵列” 来独立控制每个超像素 —— 当前商用 TFT 阵列的分辨率最高约 5000PPI,无法满足需求。开发纳米级 TFT 驱动技术,是实现大尺寸、可寻址视网膜电子纸的关键。

3) 长期稳定性与成本控制

WO₃纳米盘的电化学循环稳定性(即反复切换的寿命)仍需验证,而电子束光刻等纳米制造工艺的成本较高,难以大规模量产。未来需探索更廉价的纳米图案化技术(如纳米压印),并优化电解质与 WO₃的界面稳定性,延长设备寿命。

结语

视网膜电子纸的出现,不仅打破了显示技术的分辨率天花板,更给低功耗、高沉浸的显示提供一种新的技术方向 —— 它不再追求更亮的发光,而是通过更智能的反射,让显示设备与人类视觉系统、自然环境更和谐地融合。