发布时间:2025-10-10 来源:Display insights

近日,韩国釜山国立大学、韩国工业技术研究院等机构组成的联合研究团队在《Advanced Functional Materials》期刊上发表了一项重要成果,提出一种基于光交联聚合物共混物的量子点(QD)无损直接光刻技术。该技术通过将量子点与光交联空穴传输层(HTL)聚合物共混,在紫外光照射下形成稳定交联网络,不仅实现 10000 像素 / 英寸(ppi)的单色超高分辨率图案化,还能将量子点发光二极管(QD-LED)的外量子效率(EQE)提升1.7 倍,器件寿命延长 3 倍,有效解决传统光刻工艺中量子点降解、步骤复杂、兼容性差等难题,为 AR/VR、超高清显示等下一代显示技术的商业化突破提供关键支撑。

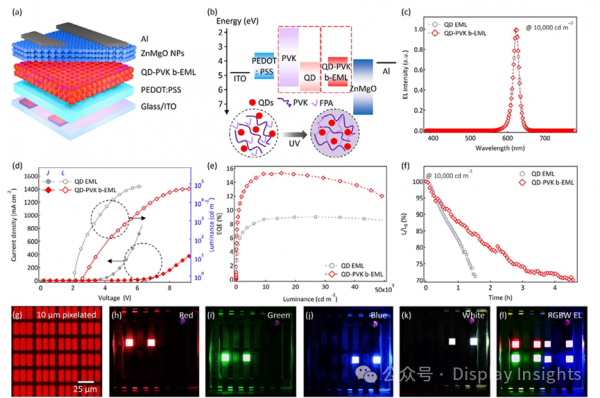

图1. 研究人员所开发QD-LED叠层和能级结构,及其性能曲线

在显示技术领域,量子点凭借窄光谱发射、高色纯度、溶液可加工性等优势,成为 QD-LED的核心材料。然而,实现高分辨率、全彩色量子点图案化一直是产业化的关键瓶颈。传统光刻技术虽能满足分辨率需求,但需通过配体交换改变量子点表面性质,易导致其光学性能降解;转移印刷等替代方案则存在吞吐量低、图案保真度差等问题,难以适配 AR/VR 所需的超高分辨率(通常要求超 1000ppi)。

此前,科研人员尝试开发无光刻胶(PR-free)直接光刻技术,例如通过紫外光直接交联量子点薄膜实现图案化,虽能达到 15000ppi 分辨率,但需大量电绝缘交联剂,会阻碍电荷传输,且紫外光直接照射会导致量子点光氧化,降低发光效率。此外,现有技术多局限于含镉量子点或钙钛矿量子点,对无镉量子点等新型材料兼容性差,难以实现全彩色、多材料体系的统一图案化。

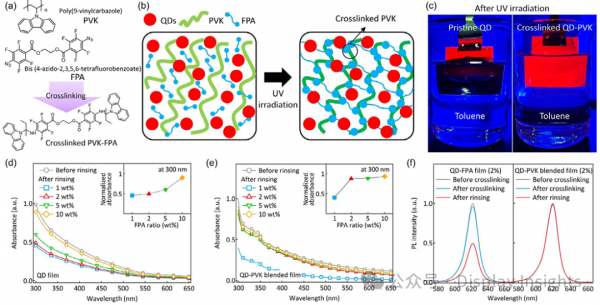

图2. PVK-FPA交联反应及其产物性能曲线

此次研究提出的 “量子点 - 光交联聚合物共混” 策略,创新性地将量子点与聚(9 - 乙烯基咔唑)(PVK,一种空穴传输聚合物)、双(4 - 叠氮基 - 2,3,5,6 - 四氟苯甲酸酯)(FPA,光交联剂)混合形成复合薄膜。其核心原理是:紫外光(365nm)照射时,FPA 中的叠氮基团会与 PVK 发生交联反应,形成三维网络结构,将量子点包裹其中。未照射区域可通过溶剂清洗去除,从而实现高分辨率图案化,且无需改变量子点配体结构。

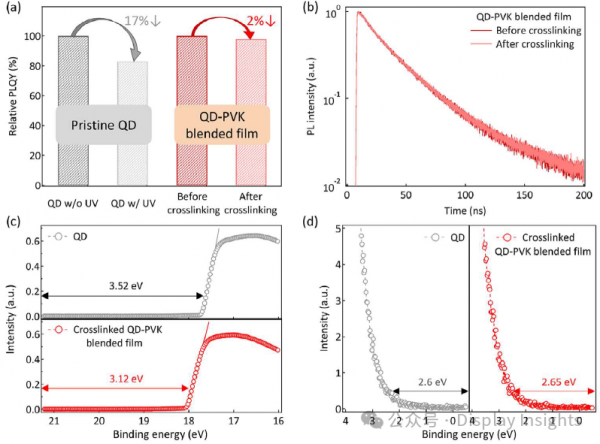

该技术的突出优势在于 “无损保护” 与 “功能增强” 的双重特性。一方面,交联后的 PVK 网络能隔绝氧气和紫外光,显著降低量子点降解 —— 实验显示,传统量子点薄膜经紫外照射后,光致发光量子产率(PLQY)会下降 17%,而共混薄膜仅下降 2%;对于无镉的铟磷(InP)量子点,共混方案也能将 PLQY 损失控制在 2.8% 以内,远低于传统工艺的 28%。另一方面,PVK 本身是优异的空穴传输材料,共混后可直接作为 QD-LED 的发光层(EML),省去单独制备空穴传输层的步骤,同时抑制电子过度注入,改善电荷平衡。

图3. QD-PVK混合薄膜性能曲线

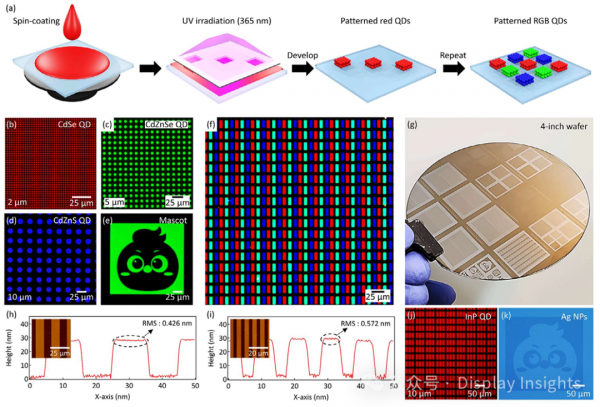

研究团队通过系统实验验证了技术的性能突破。在分辨率方面,利用该工艺制备的红色CdSe/CdZnSe/ZnSeS 量子点图案,最小特征尺寸达 2μm,对应单色分辨率超 10000ppi;全彩色 RGB 图案分辨率超 1000ppi,且图案边缘光滑,均方根粗糙度(RMS)低至 0.426nm,满足高精度显示对像素均匀性的严苛要求。团队还在 4 英寸晶圆上实现大面积图案化,证明其工业化应用潜力。

在器件性能提升上,基于共混发光层的 QD-LED 表现亮眼。与传统 “空穴传输层 - 量子点层” 堆叠结构相比,共混结构通过 PVK 调控电荷传输:一方面增强空穴注入效率,另一方面抑制 ZnMgO 电子传输层的电子过度注入,减少非辐射俄歇复合。最终器件的最大 EQE 从 8.99% 提升至15.29%,在 10000cd/m² 初始亮度下,寿命(T70,亮度降至 70% 的时间)从 1.59 小时延长至 4.64 小时,按加速因子换算,在 100cd/m² 实用亮度下寿命可满足长期使用需求。

图4. 基于QD-PVK光交联混合薄膜的直接光微影图案化过程及样品示意图

更重要的是,该技术具备极强的通用性。研究团队成功将其应用于无镉 InP 量子点、银纳米晶体等多种材料,均实现高质量图案化,且光学性能损失极小。例如,InP 量子点共混薄膜经光刻后,PL 峰位(622nm)和半高全宽(17nm)基本保持不变,证明其无需针对不同量子点调整工艺,大幅降低多材料体系显示器件的制备复杂度。

从应用前景看,该技术完美适配下一代显示的核心需求。对于 AR/VR 设备,其 10000ppi 的单色分辨率可实现视网膜级显示效果,全彩色方案则能覆盖超广色域;在超高清电视领域,器件寿命和效率的提升可降低功耗,推动大尺寸 QD-LED 电视的成本下降。此外,该工艺步骤简单,可与现有溶液加工技术(如旋涂、喷墨打印)兼容,无需额外设备改造,具备快速产业化的基础。

釜山国立大学郑度勋(Do-Hoon Hwang)教授和卢正均(Jeongkyun Roh)教授指出,这项技术的关键在于打破 “高分辨率” 与 “高发光性能” 的权衡关系 —— 传统工艺为追求分辨率往往牺牲量子点性能,而共混交联策略通过材料设计实现了两者的协同优化。未来,团队计划进一步优化交联剂浓度和量子点分散性,目标是将分辨率提升至 20000ppi,并拓展至柔性基板,为可穿戴显示、透明显示等新兴领域提供技术支持。

业内专家评价,该成果不仅解决量子点图案化的长期技术瓶颈,还为功能材料与光刻工艺的融合提供新思路,有望推动 QD-LED 在高端显示、生物成像、光电子器件等领域的广泛应用,加速下一代显示技术的商业化进程。